いつも、松本パルコ店をご利用いただき、ありがとうございます。

スタッフ 杉原です。

アックスのリーシュ、どれにするか悩みますが、オススメ2つをご紹介します。

基本、リーシュレス派だけど、一応持っておきたいという方にはコチラ。

http://www.kojitusanso.com/shop/g/g3342540100688_b109020/

http://www.kojitusanso.com/shop/g/g3342540100688_b109020/

ヘッドに穴があるアックスならどんなモデルにも取り付け可能。

末端のループを折り返して取り付けますが、結び目をずらすことで、50~75cmの範囲で長さ調整できます。

なにしろただの細引きですから、とってもコンパクトで軽量。普段は丸めてポケットに入れておいて、アックス落としたらやだな~ってセクションだけ、サッと出して取り付けるのもアリです。

リーシュ付ける派だけど、肩掛けかリストループか迷っちゃう方にはコチラ。

http://www.kojitusanso.com/shop/g/g2320000529270_b109020/

http://www.kojitusanso.com/shop/g/g2320000529270_b109020/

「あったらいいな」を形にした、好日山荘オリジナルです。

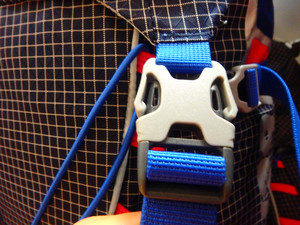

付属のビナで連結すればスタンダードなショルダーリーシュ。ビナを外せばリストループになります。

こちらはビヨーンと伸びるタイプなので、調節不要。短すぎることもなく、たるんでしまうこともなく、使いやすいです。また、リストループ部分はバックル付きでループの大きさを調整可能。全体的にgoodです。

こちらはビヨーンと伸びるタイプなので、調節不要。短すぎることもなく、たるんでしまうこともなく、使いやすいです。また、リストループ部分はバックル付きでループの大きさを調整可能。全体的にgoodです。

リーシュで悩まれている方、この二つなら間違いなしです。是非、お試しください。